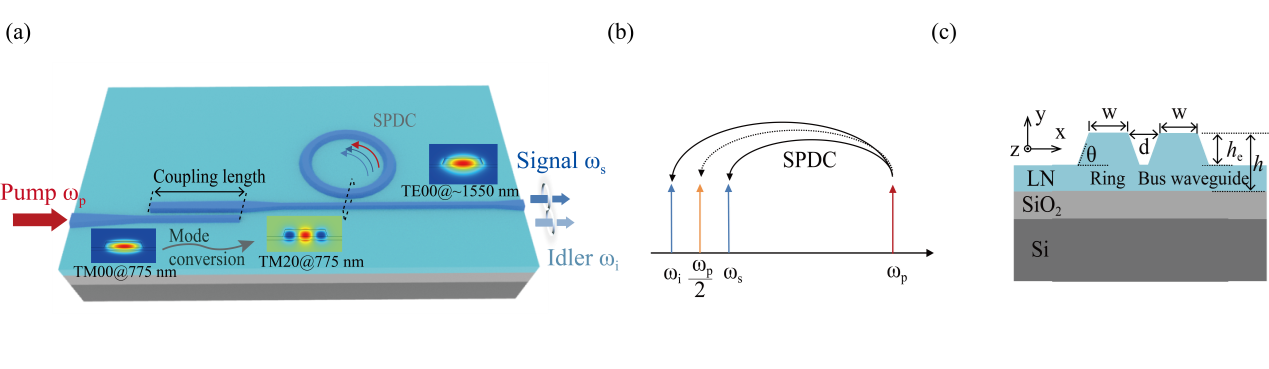

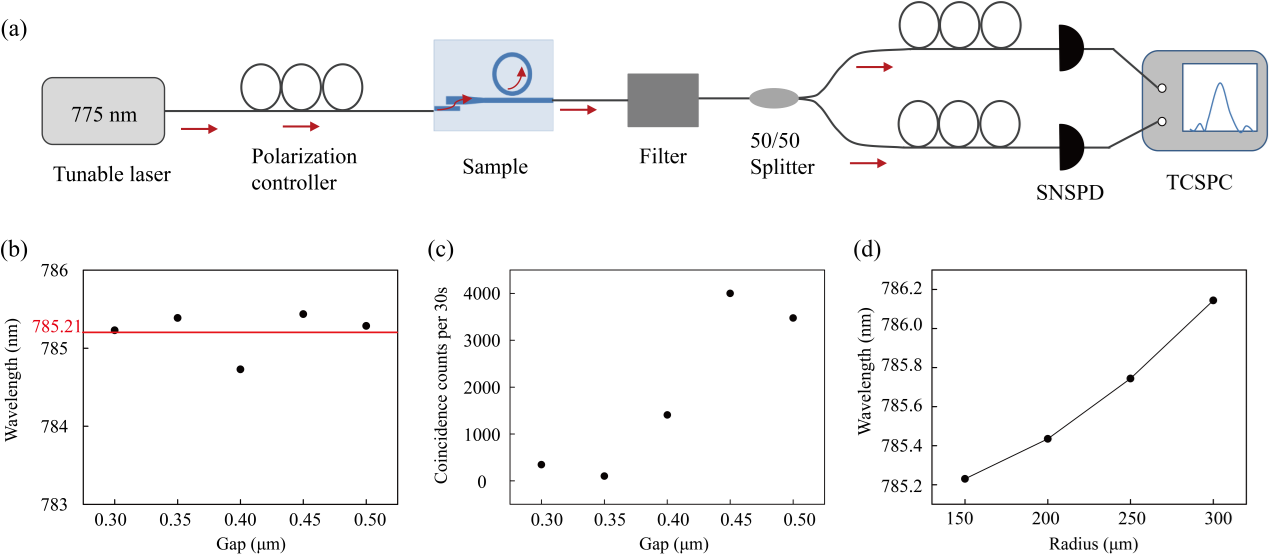

图1 薄膜铌酸锂微环谐振腔光子对产生及波导结构示意图

1.导读

光子对作为量子信息处理的关键资源,在量子计算、量子通信和量子精密测量等领域具有重要应用价值。近年来,随着集成光子学和材料科学的迅速发展,薄膜铌酸锂微环谐振腔因具有光场谐振增强和高集成度等优点而成为光子对产生的理想平台。基于周期极化准相位匹配的薄膜铌酸锂微环谐振腔已在实验上验证具有产生高质量光子对的能力,但是,周期极化制备技术复杂且成本较高,严重阻碍了非线性器件的大规模开发应用。

针对该问题,近日南京大学刘辉教授团队在Nanophotonics发表最新文章,提出在薄膜铌酸锂微环谐振腔中利用模式相位匹配技术实现经济高效且高质量的光子对产生。如图1 所示,该方案在薄膜铌酸锂集成光子学平台上,精细设计微环谐振腔结构参数以实现非线性光场之间的模式相位匹配和多光场同时谐振增强,同时在波导前端设计模式转换器实现将泵浦光耦入基模转换为满足模式相位匹配需求的高阶模式,从而高效泵浦自发参量下转换过程产生双光子。该团队基于仿真设计参数,采用电子束光刻和离子束刻蚀的方案制备了芯片,实验结果表明,该器件实现光子对产生速率高达40.2 MHz/mW,符合偶然计数比高于1200。

该研究成果展现了微环谐振增强和模式相位匹配联合为光子对的高效产生提供了有力的保障,而不依赖于周期极化,极大减小了器件的结构尺寸和制造成本,为片上集成非线性光学器件的开发和量子技术的应用铺平了道路。

2.研究背景

量子信息技术在提升计算速度、增强通信安全性和提高测量精度等方面潜力巨大。高效、集成化且稳定的光子源是量子系统的核心组件之一。当前主流的量子光源产生方法包括半导体量子点中的激子复合、基于三阶非线性效应的自发四波混频(SFWM)以及基于二阶非线性效应的自发参量下转换(SPDC)。与量子点光源相比,SPDC和SFWM利用光学非线性过程产生光子对,具有可在室温工作、信号滤波相对简单、易于实现多自由度纠缠以及天然适合集成化等优势。相较于SFWM,利用更高二阶非线性系数的SPDC过程对泵浦光功率的需求更低,且泵浦光更容易被滤除,因此被广泛应用于量子光源的产生制备中。

铌酸锂晶体因其优异的光学特性—包括大的二阶非线性系数、低光学传输损耗、宽透明窗口以及长期稳定性—被视为发展集成光学和非线性光学的理想材料体系。在量子光源领域,随着微纳加工技术的进步和薄膜铌酸锂(TFLN)制备工艺的优化(从早期的弱约束质子交换/钛扩散波导发展到现今的强约束TFLN脊形波导),不仅光子对产率和质量得到提升,也极大地推动了量子光学集成芯片的发展。然而,现有关于量子光源产生的研究多采用直波导结构,为实现高功率输出往往需要较长的波导,导致器件尺寸较大,不利于高度集成化。微环谐振腔凭借其小尺寸和谐振腔内光场显著增强的特性,能够诱导强非线性光学过程,有效降低了对波导长度和泵浦光强度的要求。虽然基于周期极化的TFLN微环谐振腔已实现高质量光子对产生,但其依赖的准相位匹配技术制备复杂、成本高,仍是阻碍器件集成化开发与应用的瓶颈。

3.创新研究

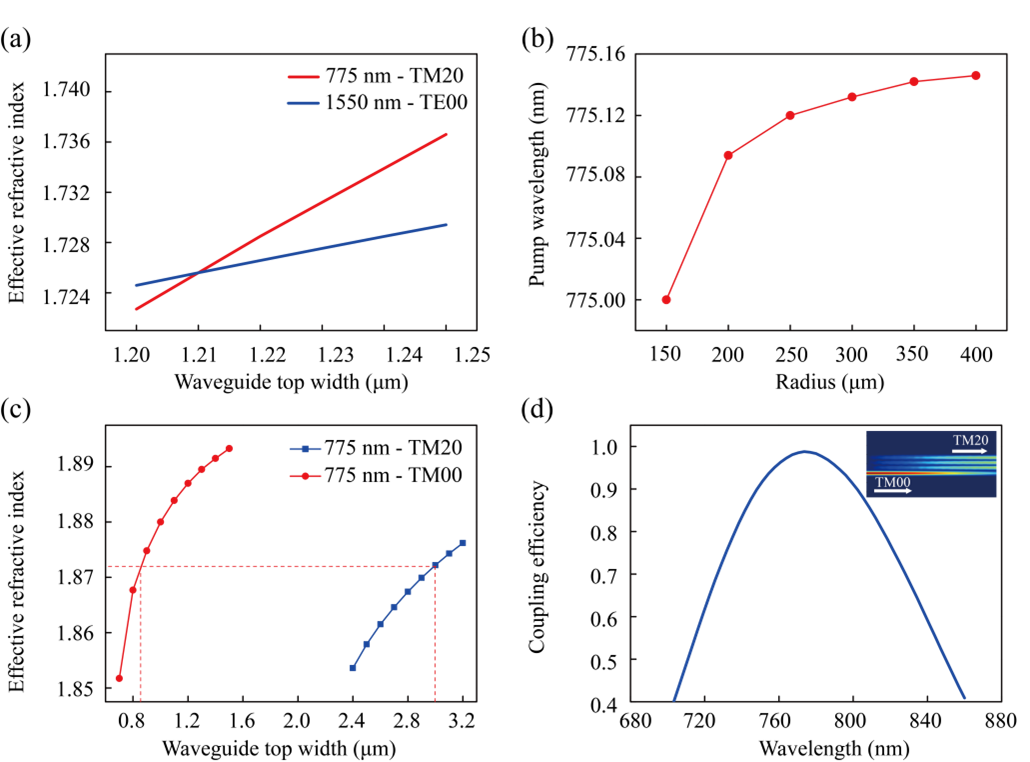

为解决上述问题,研究团队创新性地提出并实现了在非周期极化的TFLN微环谐振腔中,利用模式相位匹配(MPM)机制产生光子对。如图1所示,器件核心由模式转换器和微环谐振腔构成。模式转换器将775 nm泵浦光的TM00模高效转换为TM20模。通过精确设计微环波导的宽度,使泵浦光(775 nm波段, TM20模)与下转换产生的信号/闲频光子(1550 nm波段, TE00模)之间满足相位匹配条件。同时,研究团队通过设计微环谐振器半径、选择合适的泵浦波长以及精细控制测试芯片温度,成功实现了泵浦光和信号/闲频光场的同时共振,极大增强了非线性参量下转换过程。图2展示了不同波导半径下模式相位匹配条件的理论计算和模式转换的数值仿真结果。

图2 相位匹配和模式转换仿真设计

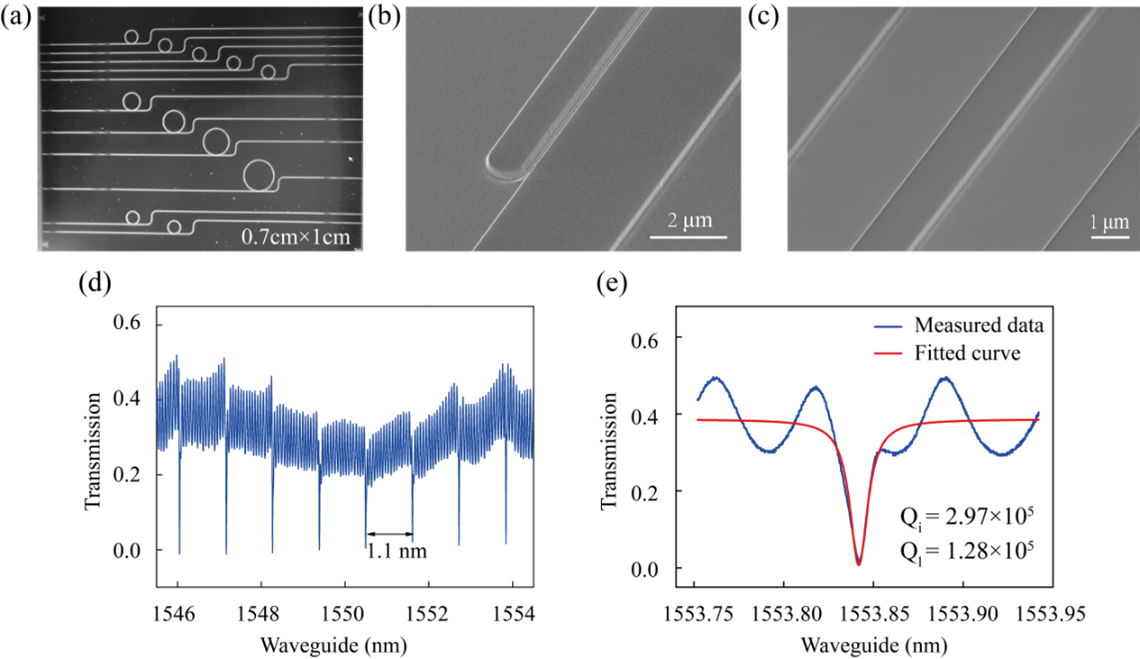

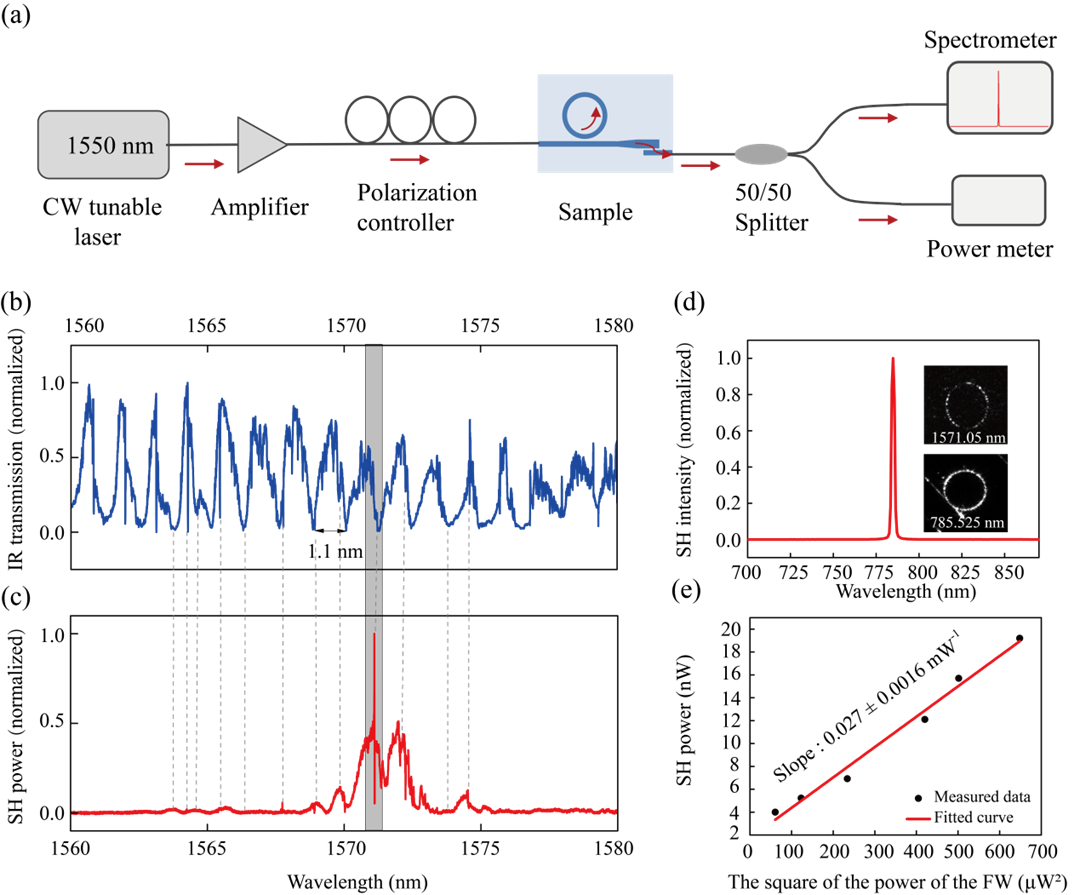

基于仿真设计,研究团队利用电子束光刻和离子束刻蚀制备了薄膜铌酸锂微环谐振腔器件,并对其光学特性进行了表征,如图3所示,微环谐振腔的本征品质因子可达2.97×105,测得的品质因子为1.28×105,表明微环具有低损耗和良好的光场局域能力。在进行光子对产生实验前,团队首先在微环上进行了二次谐波产生(Second-Harmonic Generation, SHG)实验以验证非线性增强效应。如图4所示,通过扫描基波波长并测量二次谐波信号强度,观察到只有当基波和谐波同时满足谐振条件且二者相位匹配时,SHG信号最强。实验还通过成像观察了此时谐振腔内的光场分布(基波与谐波)。此外,该团队测量了SHG信号强度随基波输入功率的变化关系,证实了其二次方依赖特性,符合二阶非线性过程的理论预期。

图3 样品SEM扫描图和透射性质表征

图4 二次谐波产生实验测量

研究团队随后对不同耦合间隙和半径的微环谐振腔进行了光子对产生性能的系统测量(图5)。对于不同耦合间隙的器件,发生近简并SPDC的泵浦波长均在785.21 nm附近;符合计数率在耦合间隙为0.45um时达到峰值,间隙增大或减小均导致计数率下降。对于不同半径的器件,发生近简并SPDC的泵浦波长随半径增大而红移,实验结果与理论模拟趋势一致。

图5 光子对产生实验测量

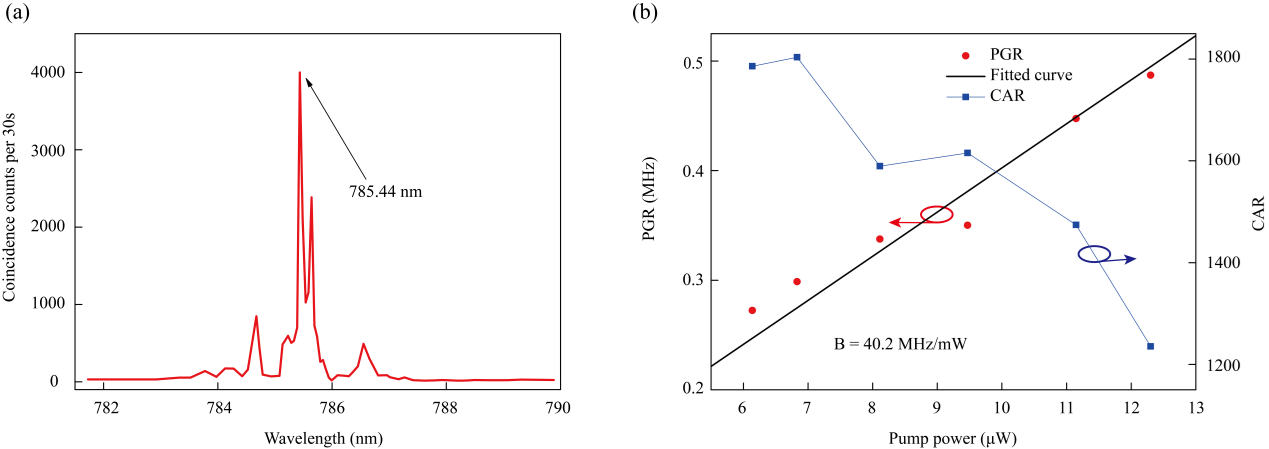

最后,团队对符合计数率最高的微环(耦合间隙0.45um)进行了详细的光子对表征(图6)。在12.3uW的低泵浦功率下,测得光子对产生率为0.49 MHz,符合偶然计数比(CAR)高于1200(表明背景噪声极低),计算得到的双光子亮度高达40.2 MHz/mW,展现了该器件能够非常高效且高质量地产生光子对。

图6 光子对产生性质表征

4.应用与展望

该研究提出的基于薄膜铌酸锂微环谐振腔和模式相位匹配的光子对产生方案,成功实现了片上集成的高效、高质量光子源。其核心优势在于完全规避了复杂昂贵的周期极化工艺,显著简化了制造流程,大幅降低了成本,同时保持了优异的性能(高亮度、高CAR)。这种紧凑、低成本、高性能的片上光子源方案,为发展下一代集成化非线性光学器件和推进量子信息技术(如量子计算、通信、传感)的实用化奠定了重要基础。

该研究成果以“Efficient high-quality photon pair generation in modal phase-matched thin-film lithium niobate micro-ring resonators”为题在线发表在Nanophotonics。

本文作者分别为Tingting Chen, Feihong Xue, Ryan Hogan, Xiaofei Ma, Jiaxuan Zhou, Yule Zhao, Yanling Xiao, Zhilin Ye, Chong Sheng, Qiang Wang, Shining Zhu, Hui Liu,其中Tingting Chen和Feihong Xue为共同第一作者,Hui Liu教授为通讯作者。刘辉教授团队隶属于南京大学固体微结构国家重点实验室。南智先进光电集成技术研究院为样品加工提供了支持。该研究得到了国家自然科学基金委、国家重点研发计划、江苏省自然科学基金的支持。