近日,南京大学谢臻达教授、贾琨鹏助理教授团队与紫金山实验室/东南大学朱敏教授团队、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所梁伟研究员团队展开合作,采用自主研发的全集成光纤微腔光学频率梳,在低噪声频率合成和高速太赫兹无线通信研究中取得重要突破,对于新一代通信技术发展具有重要意义。2025年7月7日,相关成果以“Low-noise frequency synthesis and terahertz wireless communication driven by compact turnkey Kerr combs”为题,正式发表于《Nature Communications》期刊上,祝世宁院士和尤肖虎院士在该研究工作中给予了关键指导。

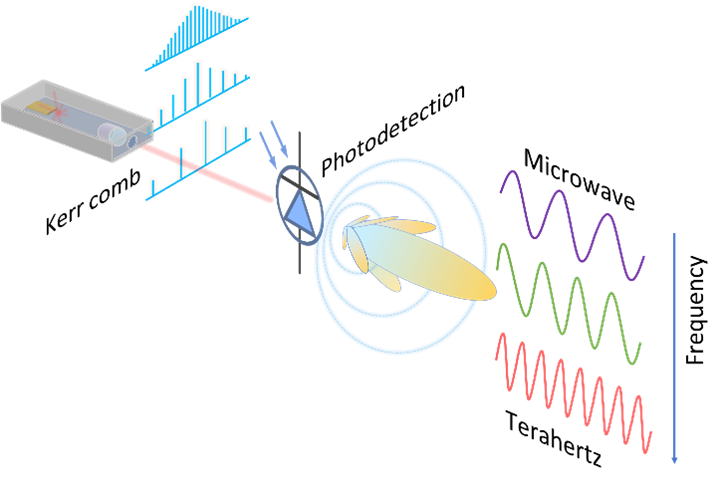

图1 基于集成化微腔光频梳的低噪声频率合成示意图

太赫兹通信由于具有宽带、高速、安全等特点,是新一代通信技术的关键研究内容。但是太赫兹频率处于微波和光波频率之间,低噪声太赫兹频率源和高速调制是制约太赫兹通信实际应用的难题,曾经存在“太赫兹空白”的说法。采用光学方法进行太赫兹频率合成和调控是解决上述难题的重要方法。南京大学团队曾在国际上率先提出采用光纤微腔(Fiber Fabry-Perot resonator,FFPR)产生低噪声微腔光学频率梳的新方法,充分利用光纤的超低传输损耗和大模式体积,其量子噪声和热噪声极限远低于片上微腔。通过近十年努力和工艺迭代,实现自主研发的光纤微腔精细度从不到200提升到30000以上。曾取得了一系列具有国际影响力的重要成果,包括首个近量子噪声极限的微腔光频梳产生等。相关工作已发表在Physical Review Letters,125,143902 (2020),Nature Communications 15,55(2024),Nature communications,13,6395 (2022),Light: Science & Applications,11,296 (2022),Light: Science & Applications,9,185(2020)等。

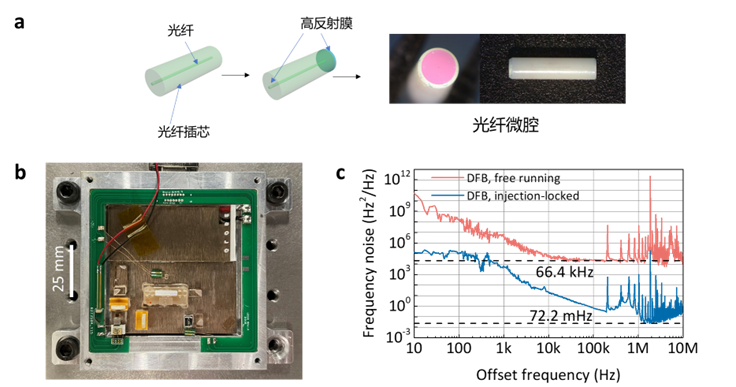

图2 光纤微腔及其集成化微腔光频梳

在此基础上,研究团队将品质因子高达6×108的光纤微腔与DFB激光芯片进行集成化封装,基于自注入锁定效应实现泵浦激光超高倍数线宽压缩,将商用DFB激光器的基础线宽压缩至72.2 mHz,封装尺寸仅85 mm × 90 mm × 25 mm。

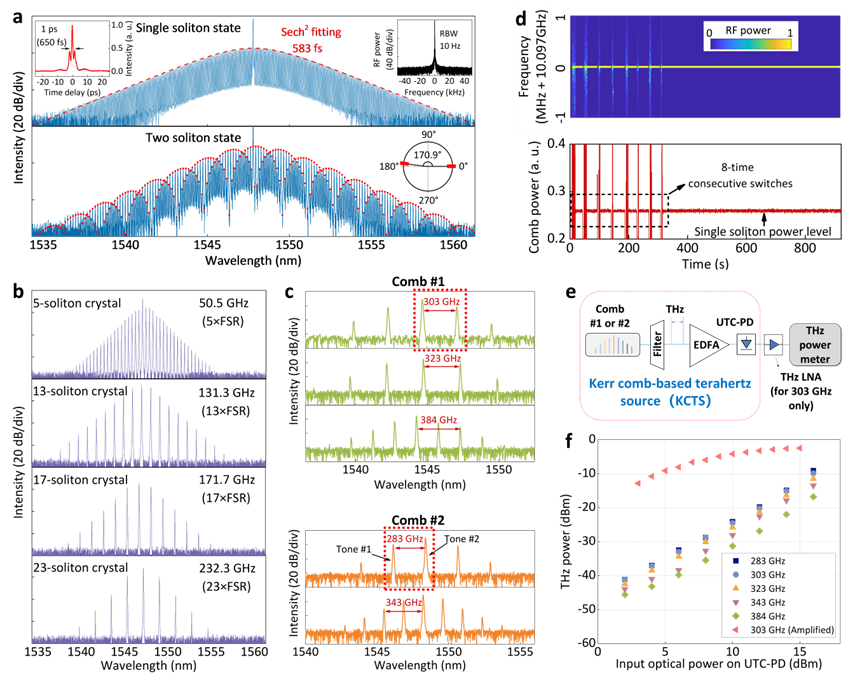

图3 孤子光频梳产生及其宽带频率合成

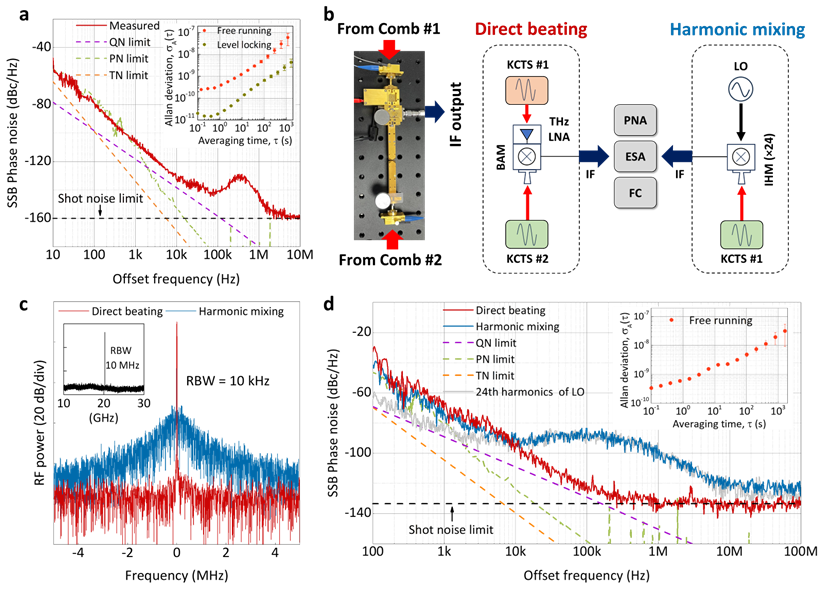

该集成化微腔克尔光频梳不仅具备可重复启钥启动特性,更在相位噪声性能上实现重大突破,首次在集成化微腔光频梳系统中实现近量子噪声极限的相位噪声性能。通过不同孤子态的自由切换,可实现从10GHz微波频段到300GHz太赫兹频段的低噪声频率合成。该光生太赫兹器件的相位噪声指标已经低于传统微波测量方法的极限,因此团队提出两个太赫兹源直接拍频的基波混频噪声测量方法,成功在300 GHz频段测得偏移10 kHz处–95 dBc/Hz、底噪达–133 dBc/Hz的业界领先指标,刷新了当前微腔光频梳太赫兹频率合成的相噪纪录。

图4 近量子噪声极限的微波、太赫兹相位噪声表征

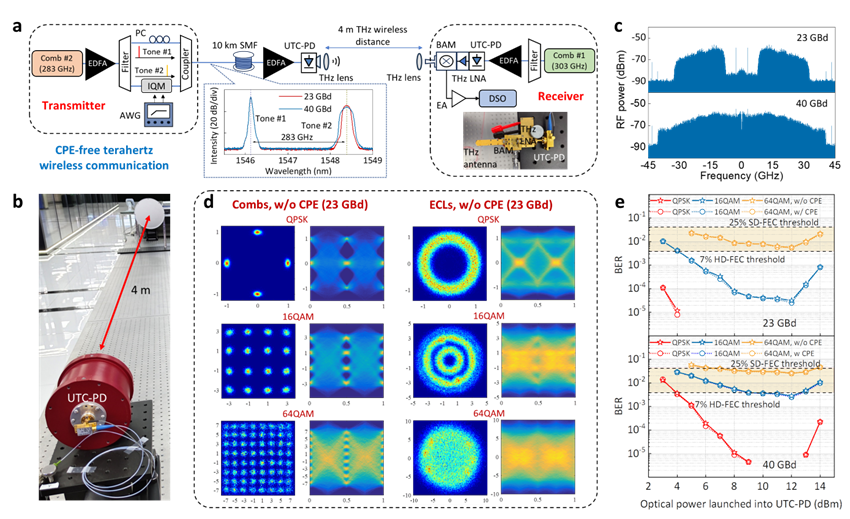

进一步地,研究团队构建了超宽带光子太赫兹通信系统,基于双克尔梳架构与太赫兹基波混频方案,实现了无需载波相位恢复的极简太赫兹通信,有效降低了系统接收端的复杂度与功耗,验证了低噪声太赫兹信号在高速无线通信中的可行性与优势。

图5 无需载波相位恢复的高速无线太赫兹通信系统

目前,该成果已形成产品集成化低噪声微腔光频梳样机,并获得日内瓦国际发明展金奖。这一系列成果不仅推动了微腔光频梳在无线通信中的实用化进程,也标志着基于光频梳的低噪声微波/太赫兹波产生技术在雷达探测、高速通信等关键领域迈入工程应用阶段,为构建高频、高速、低功耗的新一代信息系统提供了关键支撑与技术储备,助力低空经济等新质生产力安全稳定发展。

南京大学贾琨鹏助理教授、紫金山实验室蔡沅成副研究员、南京大学易昕炜、秦琛烨博士生为论文共同第一作者,南京大学谢臻达教授和贾琨鹏助理教授、紫金山实验室/东南大学黄永明教授和朱敏教授、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所梁伟研究员为论文共同通讯作者。该工作得到了祝世宁院士和尤肖虎院士的悉心指导,并且得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等项目和张江实验室的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60630-7