导读

近日,南京大学李涛教授、祝世宁院士团队在薄膜铌酸锂平台上取得新进展,通过铌酸锂调制器构成的电光开关与片上集成超构表面网络的深度融合,突破了传统超构表面技术动态调控能力弱、信息容量低等核心瓶颈,实现了可寻址、快速响应的光场调控功能。该成果展示了八幅全息显示图像的快速切换,构建了可扩展的集成化动态调控架构,为虚拟现实,光通信和光计算等开辟了颠覆性的技术路径。

研究背景

随着光子集成技术的发展,高速、精确的动态光场调控以及大容量的信息处理能力逐步成为推动光通信、光计算和显示等领域发展的关键。超构表面(Metasurface)作为一种基于亚波长人工结构的平面光学器件,能够与光波导结合,将芯片内的光信号高效耦合到自由空间并对出射光场的多个属性进行精确调控,为小型化、多功能的光子集成器件提供了新的范式。

然而,片上集成超构表面技术走向实际应用仍面临两大关键挑战:动态调控能力不足和信息容量有限。首先,现有超构表面器件的光学响应在制造后即固定,无法实时调整。尽管有研究尝试了液晶、液体浸润等调控手段,但其响应速度较慢,且通常只能实现全局调控,缺乏对单个“像素”进行独立、快速操控的能力。其次,现有复用方案(如联合相位调制、空间复用等)对信息容量的提升有限,距离实际应用仍有差距,难以满足多功能、大吞吐量光信息处理的需求。如何在极小的芯片面积上实现大规模、可独立寻址的动态光场调控,是亟待突破的技术难关。

创新研究

针对上述挑战,研究团队提出了一套创新解决方案,核心在于构建多通道超构表面网络扩展信息容量,并利用薄膜铌酸锂电光开赋能高速动态调控能力。

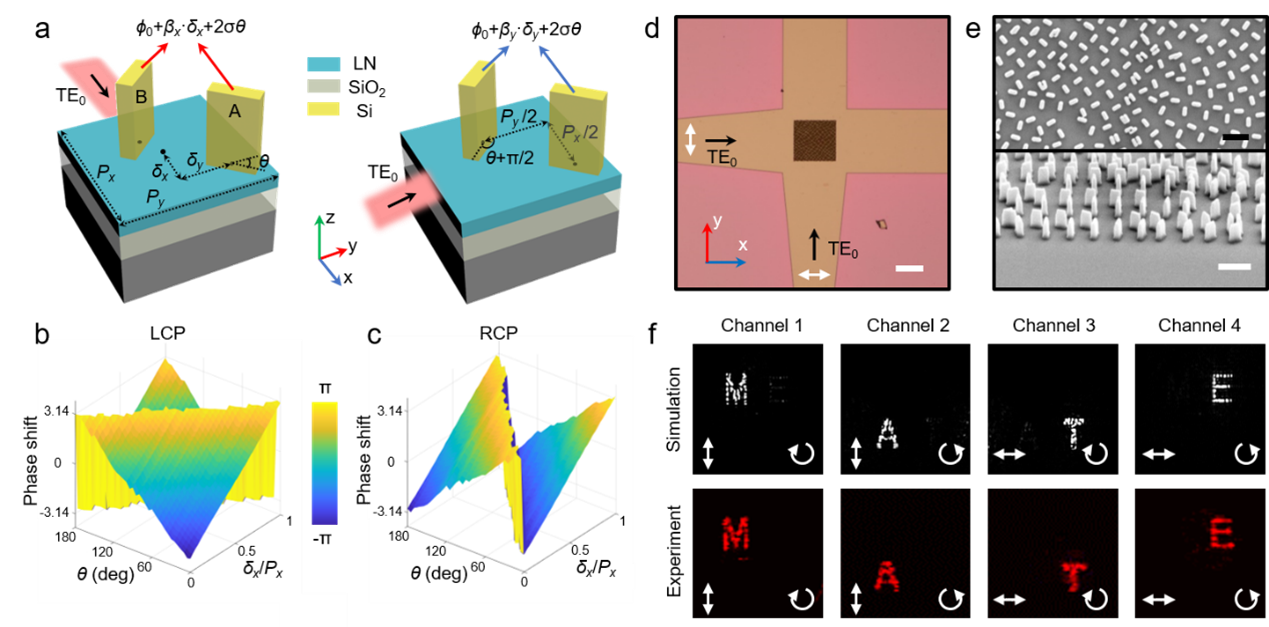

图1 四通道复用片上集成超构表面设计。(a)双原子超构单元示意图。(b-c)几何相位、迂回相位联合调制方案。(d-e)片上集成超构表面样品。(f)照明方向、偏振复用全息显示效果。

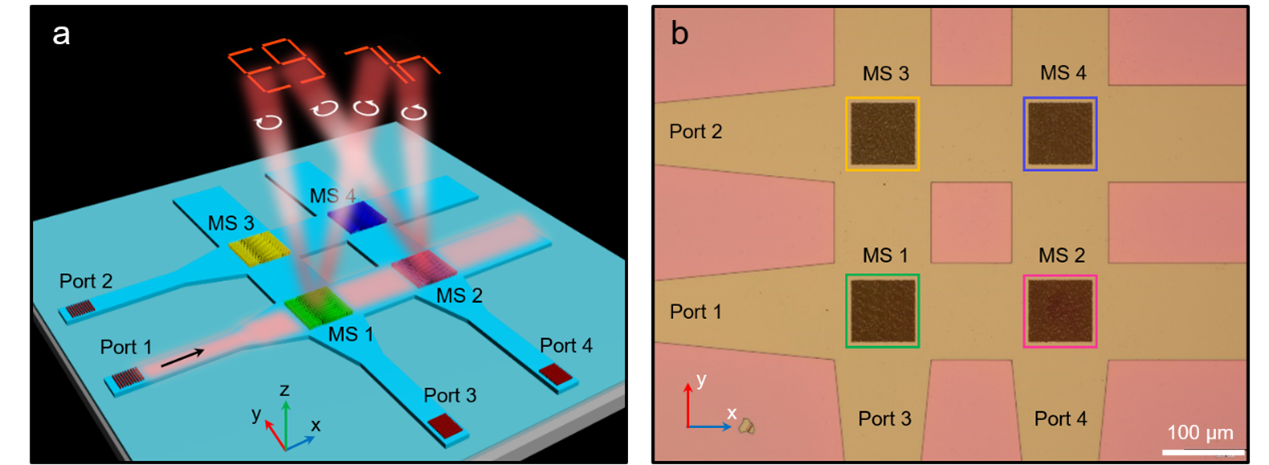

多通道片上集成超构表面网络扩展信息容量。针对单个超构表面信息容量受限的问题,研究团队在前期多维光场调控的基础上(Nat. Commun. 15, 8271 (2024),Nano Lett. 23, 2750 (2023))结合几何相位和迂回相位调控机制,设计了双原子片上集成超构表面作为寻址单元(图1),完成照明方向和偏振调控的四通道复用功能。依托于光波导架构,片上集成超构表面可通过构建网络进一步提升信息容量。为此,团队在波导交叉阵列上搭建了2×2片上集成超构表面网络(图2),通过切换入射端口可按需激发网络中特定的超构表面单元,完成寻址操作,获得不同的全息显示效果。值得一提的是,这一架构具有高度可扩展性,有望促进高密度、大容量的光学信息存储和编码的发展。

图2 片上集成超构表面网络。(a) 2×2网络结构示意图。(b)实物显微镜图。

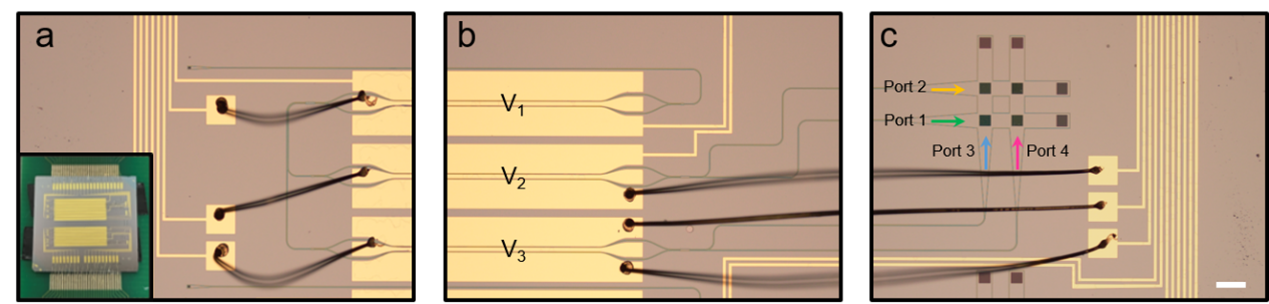

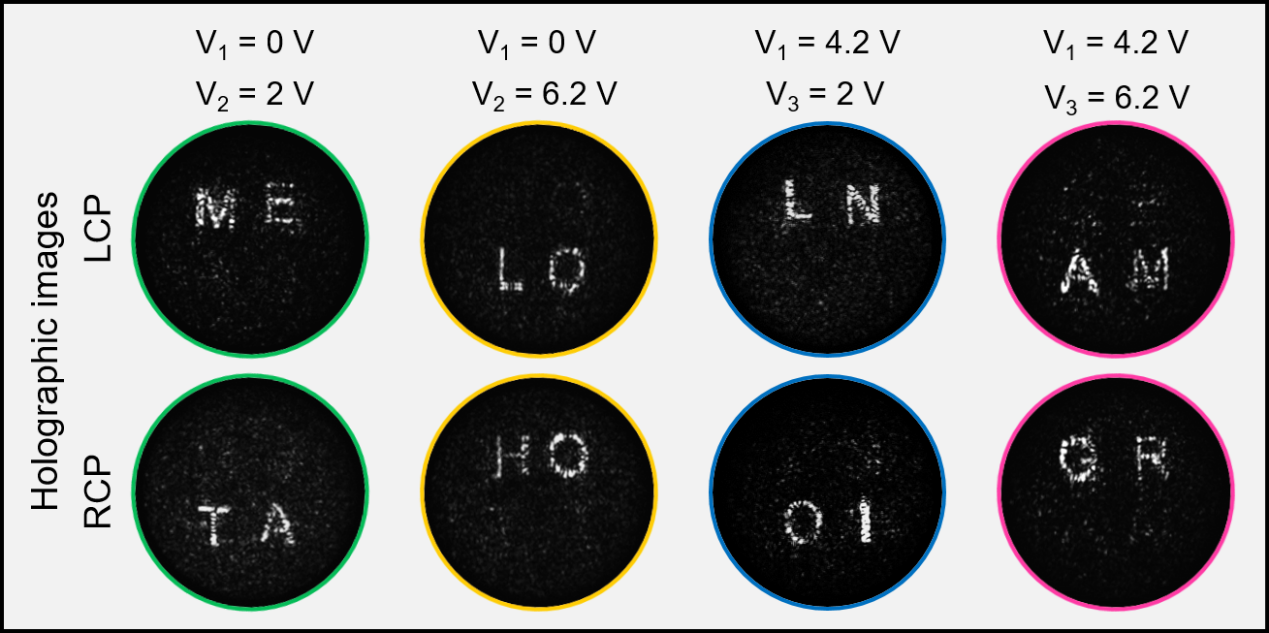

薄膜铌酸锂电光开关赋能快速动态调控。解决动态调控问题的关键在于寻找合适的材料平台。随着绝缘体上铌酸锂(LNOI)技术的迅速兴起,薄膜铌酸锂已经成为构建下一代光子集成芯片的重要平台。特别是高性能铌酸锂电光调制器的发展,为可重构的片上光场调控提供了解决方案。研究团队充分利用薄膜铌酸锂优异的电光响应特性,将片上集成超构表面网络与铌酸锂电光开关相集成(图3),完成纳秒量级的高速、集成化光场调控功能。其中,电光开关由三个铌酸锂调制器构成,它如同一个高速光路由器,能够根据施加的电压,快速将光信号精确地引导至超构表面网络的特定输入端口,完成对网络中不同单元的高速激活与切换,从而动态调用所需的全息图像。作为概念验证,研究人员通过实验展示了左右旋圆偏振状态下,八幅全息字母动态切换的效果(图4)。

图3 超构表面-薄膜铌酸锂样品图。(a)耦合光栅区域。(b)电光开关区域。(c)超构表面网络区域。

图4 动态全息显示实验效果图。

总结展望

这项研究在薄膜铌酸锂平台上展示了可寻址、高速响应的动态全息显示功能,突破了片上集成超构表面在动态调控能力和信息容量方面的关键瓶颈。其采用的片上集成超构表面网络与高速电光开关架构,不仅为下一代紧凑、高效的动态全息显示系统发展了可行的技术路径,也为片上光信号处理和多功能光子集成提供了一个极具潜力的可扩展平台。

论文信息

该成果以“Dynamic holographic display with addressable on-chip metasurface network based on lithium niobate photonics”为题发表在Light: Science & Applications上。该论文通讯作者为南京大学现代工学院李涛教授和王志章助理研究员,第一作者是现代工学院博士研究生计吉焘和叶志霖,该工作得到祝世宁院士的悉心指导以及南智光电在样品加工方面的大力支持。该研究得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金委、南京大学登峰人才计划等项目的支持。

原文分享地址::http://slab.nju.edu.cn/newsdetail.aspx?id=415